Le rapport de France stratégie sur l’attractivité de la fonction publique (vol. 3)

Temps de lecture : 8 minutes.

L’emploi public ne cesse d’augmenter, pourquoi ?

L’augmentation des besoins en agents publics tient à plusieurs explications :

- Un vieillissement de la société : les plus de 60 ans représentant aujourd’hui près de 28 % des Français (et les plus de 75 ans : 10 %) contre 18 % (et 6 %) quarante ans plus tôt ;

- Un nombre de jeunes encore élevé : le nombre de jeunes de moins de 20 ans (et notamment ceux de moins de 15 ans) auxquels sont associés des besoins de services d’éducation oscillent autour de 15,5 millions depuis le début des années 1990 (contre 16,5 millions durant les années 1970 et 1980)1 ;

- La poursuite de l’augmentation du taux d’activité des femmes, ce qui induit de nouveaux besoins dans le secteur des services – en particulier dans l’accueil des jeunes enfants et les services à la personne.

- Enfin, le choix de l’emploi public pour répondre à tous ces défis.

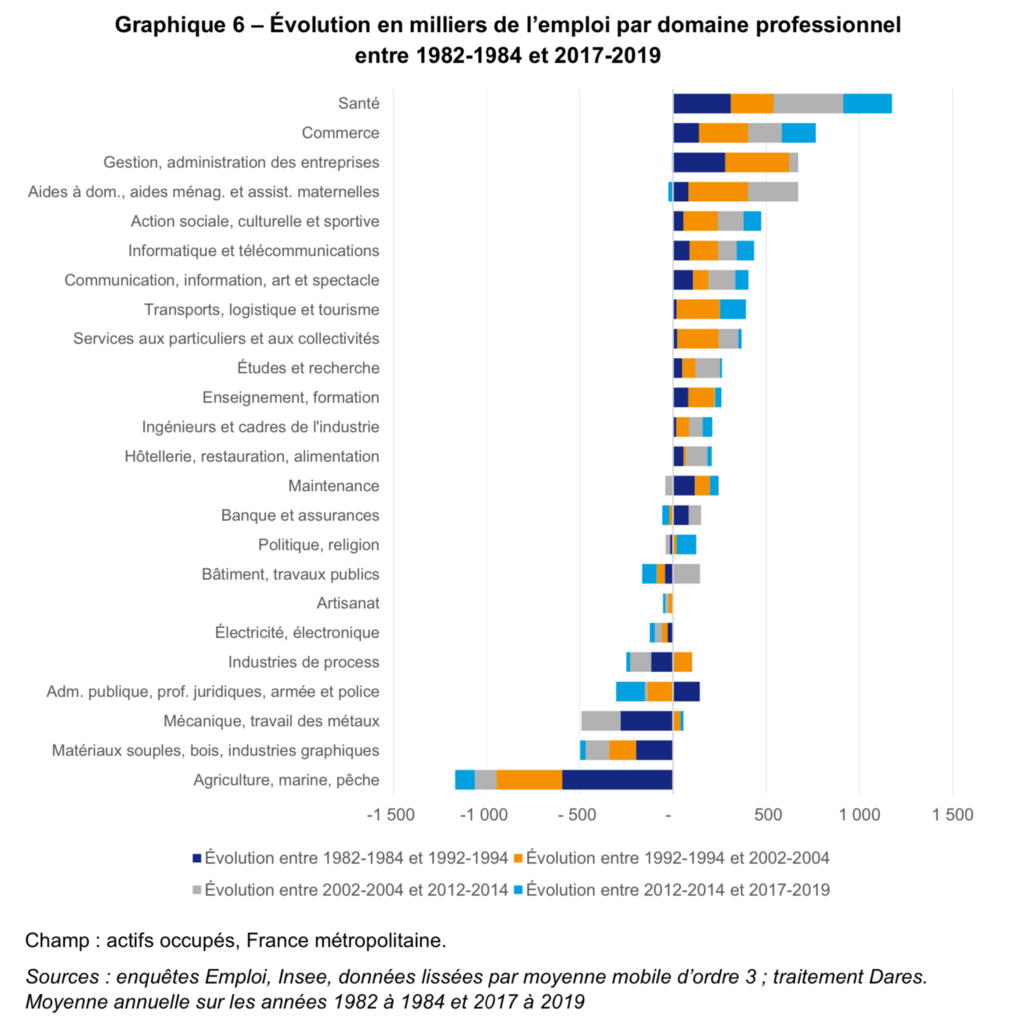

Une augmentation générale de l’emploi dans les secteurs public et privé

Outre les spécificités tenant au secteur public esquissées dans le paragraphe précédent, il convient de relever que l’augmentation du taux d’emploi et du nombre de personnes en activité est générale :

Sur les trente dernières années (1991-2022), l’emploi total, public et privé, a progressé plus vite (+28 %) que la population active (près de 20 %), compte tenu de la baisse marquée du taux de chômage.

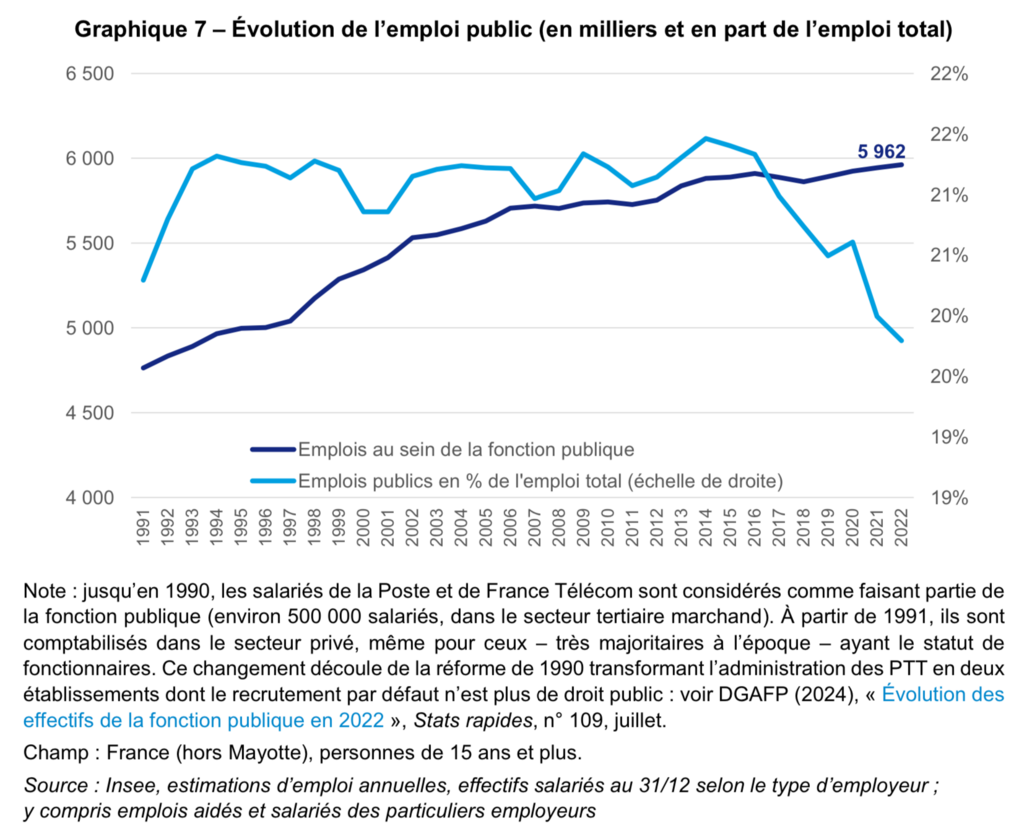

Mécaniquement, l’emploi public est donc également en hausse :

Des créations d’emploi dans le privé plus élevées sur la période récente

Jusqu’à une période récente, l’emploi public connaissait une dynamique plus forte que le secteur privé. Toutefois, depuis le début des années 2000, le secteur privé a été plus dynamique grâce à une forte accélération des créations d’emploi.

La croissance du secteur privé n’est pas linéaire, contrairement à celui du secteur public. Néanmoins, le taux de croissance annuel moyen du secteur public, souvent supérieur à 1 % avant 2005, est autour de 0,5 % depuis cette date, avec parfois des destructions d’emplois.

Le cas spécifique des ingénieurs informatiques : un recul dans le secteur public à rebours des évolutions du secteur privé

Si le nombre d’agents publics est globalement en hausse continue, il convient de relever une anomalie : celle des ingénieurs informatiques.

« La part de ces emplois n’a cessé de croître sur le marché de l’emploi, passant de 2,73 % en 2009 à 4,6 % en 2023. En revanche, cette croissance de l’emploi ne se constate pas dans le secteur public, y compris pour le métier d’ingénieurs de l’informatique. Leurs effectifs y ont même baissé alors que pour la même période ils augmentaient pour les actifs du secteur privé. »

En conséquence, les services informatiques sont très largement externalisés dans le secteur public

Au premier semestre 2022, pour l’activité courante des ministères, le taux d’externalisation variait ainsi de 25 % à 75 % selon les ministères.

Pour les grands projets informatiques, le taux médian était de 60 %, variant de 0 % à 93 %. Un quart des projets dépassait un taux de 75 %. En conséquence, les dépenses d’externalisation de l’État ont crû régulièrement depuis 2018.

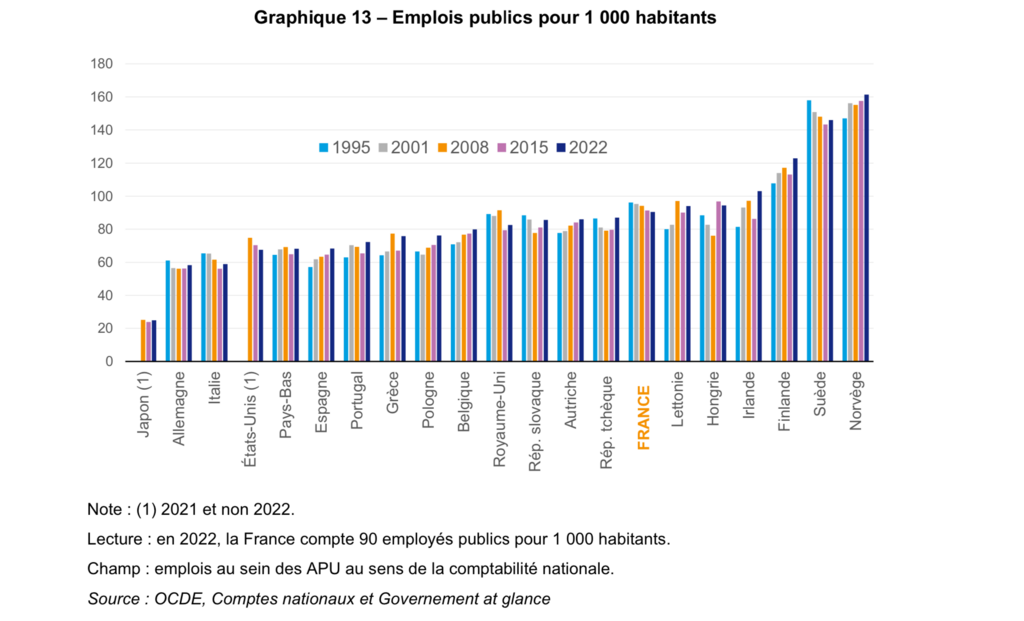

Le positionnement de la France sur la scène internationale en matière d’emplois publics

La place de la France en termes d’emplois publics se situe : dans une « moyenne haute », sans être atypique.

Toutefois, en comme l’a récemment souligné l’OCDE, les comparaisons internationales sont délicates. En Allemagne, par exemple, la santé est financée par l’impôt, mais de nombreux emplois ne sont pas comptabilités comme « public » car les paiements sont indirects.

« Si la France a une dépense publique élevée, c’est d’abord en raison d’une forte mutualisation des risques sociaux et de prestations sociales élevées. En revanche, en termes de dépenses publiques de fonctionnement, et d’emploi public, la position de la France n’apparaît pas particulièrement atypique2. »

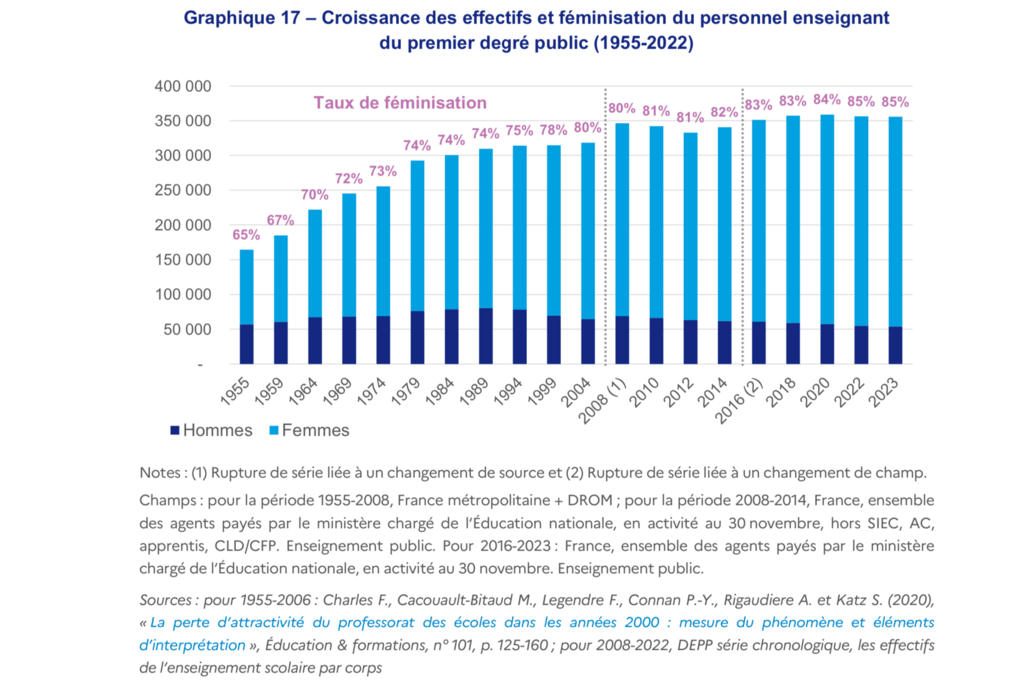

La féminisation de la fonction publique

Le rapport cite notamment les travaux de Cédric Hugrée et Sybille Gollac qui tendent à démontrer que le développement de l’État social et du secteur public a été central dans l’accès des femmes au salariat. Et, il l’est encore davantage dans l’accès des femmes au salariat qualifié dans la deuxième moitié du XXe siècle.

« Sur les 6,4 millions d’emplois supplémentaires entre 1960 et 2017, 5,9 millions sont occupés par des femmes. »

La longue marche des femmes vers le salariat au cours du XXe siècle

La part des femmes parmi les agents publics augmente fortement tout au long du XXe siècle, en commençant par les catégories d’exécution et les cadres intermédiaires :

« Au début des années 1960, Alain Darbel et Dominique Schnapper dénombraient, dans les administrations centrales, 11 % de femmes parmi les agents de catégorie A, 50 % parmi les B et 70 % parmi les C. »

Ces chiffres sont évidemment à mettre en parallèle avec les données récentes en administration centrale, y compris dans des directions pourtant relativement moins féminisées comme celles des ministères économiques et financiers.

L’évolution des normes permettant de lever les barrières à l’entrée des femmes dans la fonction publique

Cette féminisation de la fonction publique s’accompagne d’évolutions successives du droit3 :

- Inscription du principe de non-discrimination dans le statut général des fonctionnaires en 1959 ;

- Limitation des corps de fonctionnaires autorisés à recruter distinctement des hommes et des femmes en 1975,

- Enfin, la suppression progressive des exceptions à cette règle, en particulier par la loi du 7 mai 1982.

« Dans la fonction publique d’État, les femmes sont majoritaires dans toutes les catégories d’emploi au tournant du siècle. En 2008, elles représentent 58 % des agents civils de l’État, 53 % hors enseignement. Elles sont alors également majoritaires parmi les personnels non titulaires, soit 60 % en 2008, hors enseignants. Elles sont les plus nombreuses dans les ministères sociaux (éducation, santé, travail – entre 65 % et 71 %) et moins nombreuses à l’Intérieur ou à l’Équipement (respectivement 32 % et 28 %), la nature des filières et des métiers étant évidemment diverse. »

L’exemple frappant est la féminisation de l’Éducation nationale

La croissance des effectifs désormais portée par les contractuels

Une évolution du nombre de contractuels particulièrement remarquable sur la période récente

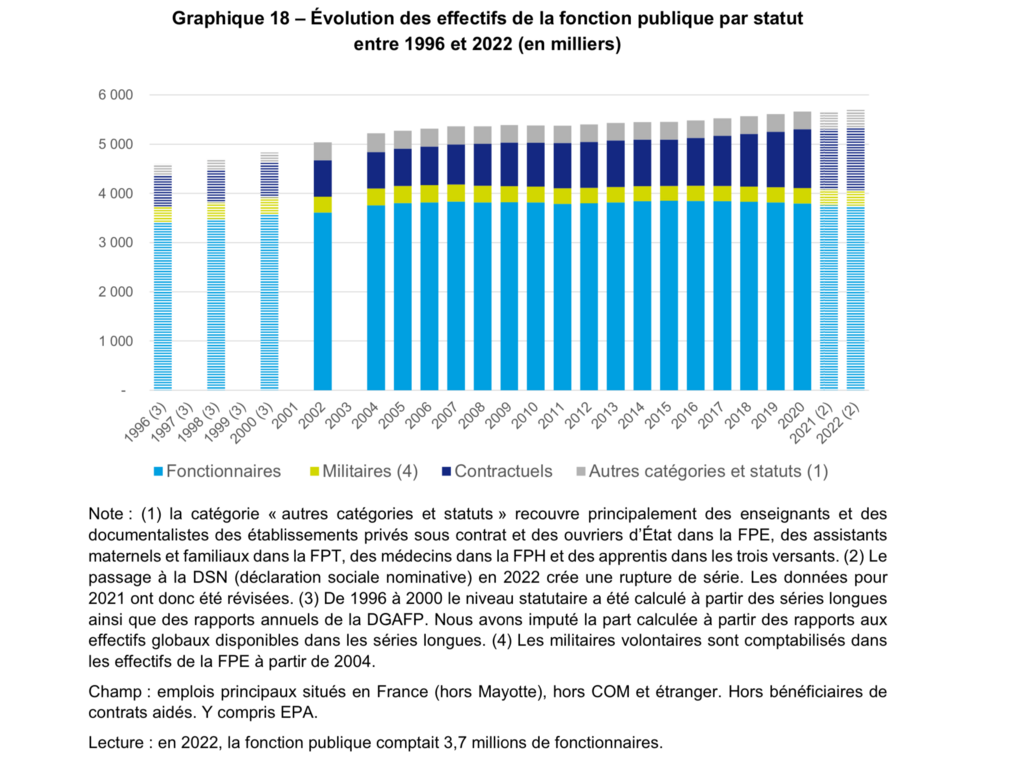

De 1996 à 2021, les effectifs de la fonction publique ont augmenté de 23,4 % :

- La croissance est d’abord portée, jusqu’en 2007, par l’augmentation du nombre de fonctionnaires ;

- Puis, à partir de 2007, par les contractuels. Le nombre de fonctionnaires et militaires étant même en diminution de 2,3 % sur la période (1,6 % si l’on retient uniquement les fonctionnaires civils).

La part de contractuels parmi l’ensemble des effectifs connaît ainsi une augmentation régulière :

- Après une relative stabilité du milieu des années 1990 jusqu’aux années 2000 autour de 14,5 %,

- La part de contractuels augmente au début des années 2000 jusqu’à atteindre 17 % en 2010.

Toutefois, ce niveau élevé de contractuels n’est pas inédit et est équivalent à ceux relevés dans les 1970.

Une reconnaissance juridique d’un état de fait : l’augmentation du nombre de contractuels

La situation des contractuels a longtemps été un « angle mort juridique », n’étant pas couvert par le Code du travail et très peu par le droit de la fonction publique4. Leur protection sociale est faible et les contrats peuvent être renouvelés sans limites, contrairement aux salariés de droit privé.

C’est le droit communautaire qui, transposé dans la loi du 26 juillet 2005, fixe à six la durée maximale des contrats à durée déterminée, impliquant l’apparition d’une bizarrerie conceptuelle et juridique dans le paysage statutaire : le contractuel en contrat à durée indéterminée.

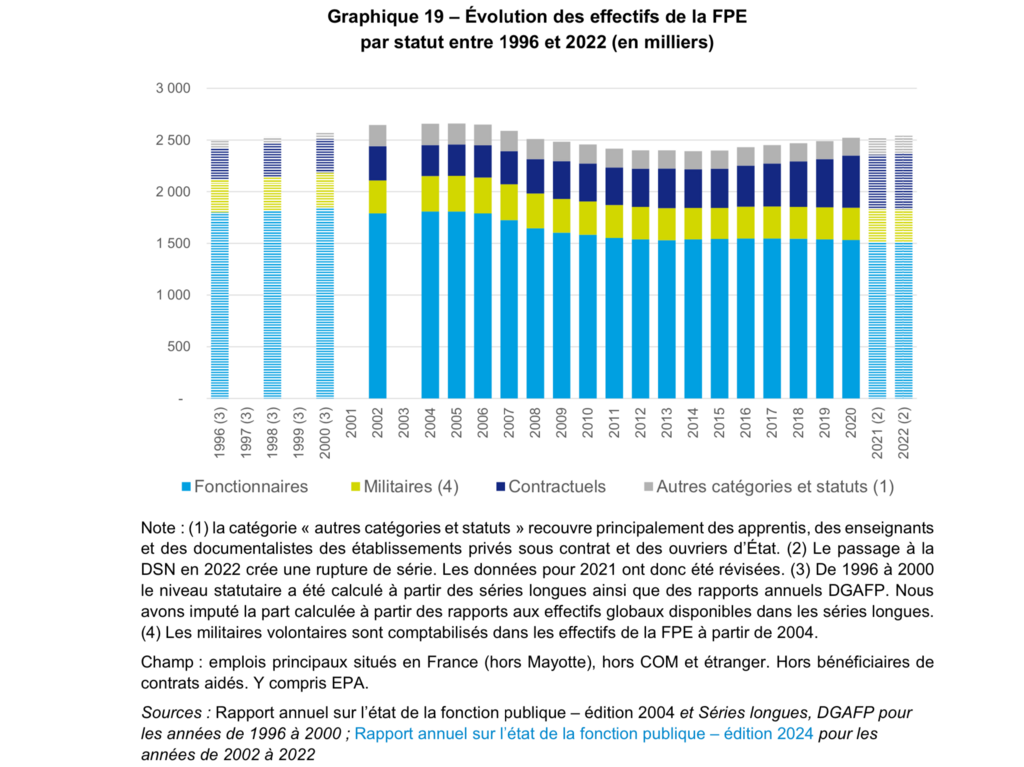

La fonction publique de l’État présente une trajectoire heurtée avec, comme énoncé plus haut, une augmentation relativement constante du nombre de contractuels et, à rebours, une baisse, plus ou moins rapide, du nombre de fonctionnaires.

Ces évolutions sont particulièrement marquantes dans l’Éducation nationale :

Un objectif politique de réduction du nombre de fonctionnaires et de promotion du management inspiré du secteur privé

Outre ce changement législatif, il convient de relever une terminologie politique mouvante avec une succession depuis les années 2000 des politiques de « modernisation » et l’assignation d’objectifs « managériaux » aux agents publics. À cet égard, la Revue générale des politiques publiques (RGPP) de 2007 marque un tournant :

- La réduction du nombre de fonctionnaires devient un objectif gouvernemental et

- Le ministère de la Fonction publique, généralement placé auprès du Premier ministre, est désormais rattaché au ministère du Budget.

Les résultats de cette politique de réduction du nombre de fonctionnaires pour l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière

De 2002 à 2012, les effectifs de fonctionnaires de l’État sont en baisse, puis, de 2012 à 2022, on observe un équilibre entre recrutements et départs.

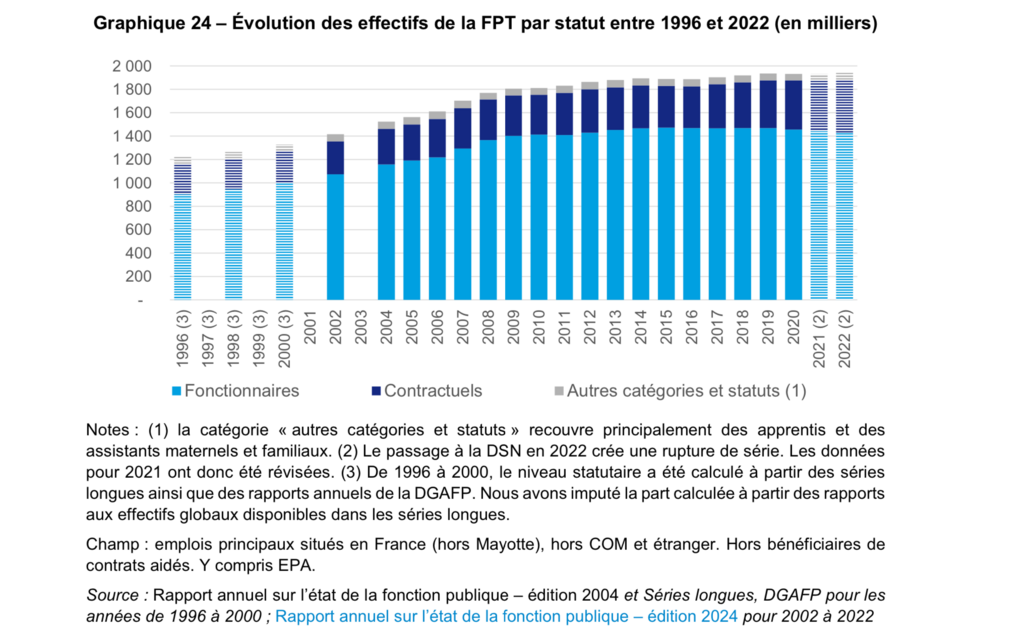

Dans la fonction publique territoriale, se dessine, au contraire, une forte hausse des effectifs, puis un ralentissement. L’augmentation du nombre d’agents publics est dorénavant exclusivement imputable aux recrutements de contractuels.

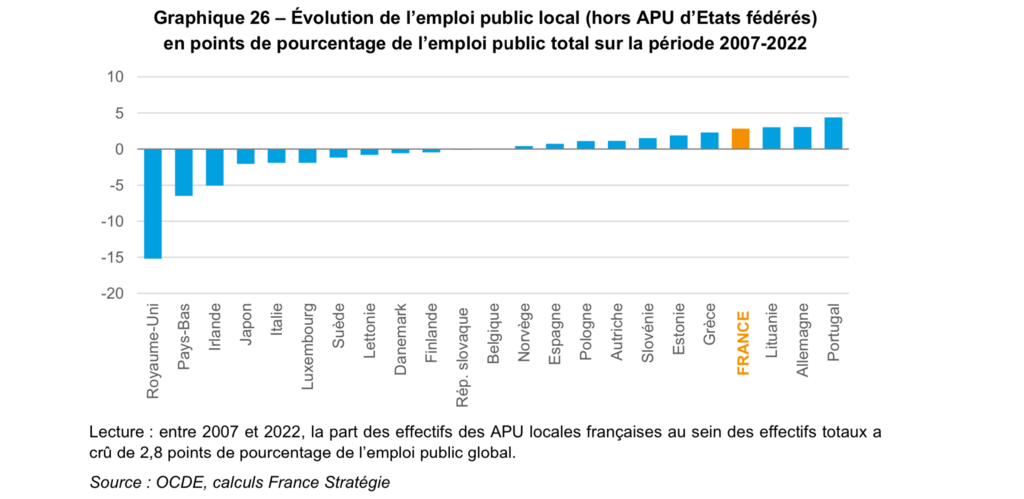

En dépit du ralentissement de cette croissance, sur une période relativement longue et en comparaison avec les autres pays de l’OCDE, la France présente une dynamique d’évolution du nombre d’agents publics territoriaux supérieure à la moyenne :

Les filières de la fonction publique territoriale qui ont connu une croissance la plus forte de 2010 à 20175 sont celles :

- De l’animation, notamment dans le périscolaire et l’extrascolaire (+ 59 % d’effectifs) ;

- De la police municipale (+ 16 %) ;

- Du médicosocial, dont les auxiliaires de puériculture pour l’accueil de jeunes enfants (+ 16 %) ;

- Du médico-technique, ce qui comprend les vétérinaires, biologistes ou techniciens paramédicaux (+14 %).

Enfin, dans le secteur hospitalier, l’augmentation des effectifs est continue, avec une évolution substantielle au début des années 2000 : l’essor du nombre de contractuels :

- 80 % de la croissance des effectifs de 2005 à 2021 est portée par les recrutements de contractuels ;

- La part des contractuels dans l’emploi total passe ainsi de 8 % en 1996 à 11 % en 2000, 16 % en 2010 et près de 22 % en 2022.

- Toutefois, leur part relative baisse depuis une dizaine d’années (INSEE). ↩

- Le constat de France stratégie est à nuancer cependant, la France présentant, sur la quasi-intégralité des typologies de dépenses (exception faite des dépenses de sécurité intérieure), un niveau de dépenses supérieur à la moyenne de l’OCDE. ↩

- Sans compter l’action du juge administratif, dès 1936. ↩

- Ce qui, in fine était le cas de l’ensemble des agents publics sous la IIIe République. ↩

- Chiffres issus du rapport du Conseil national de la fonction publique territoriale ↩