Temps de lecture : 9 minutes.

La Cour des comptes a publié en décembre 2024 un rapport consacré aux gains de productivité du numérique. Ses investigations portent en particulier sur un échantillon de projets informatiques « significatifs » réalisés au sein des ministères économiques et financiers.

Pour rappel, un précédent article de ce blog est consacré aux informaticiens des ministères économiques et financiers.

Le numérique est envisagé comme un levier de transformation de l’État

Une succession de plans numériques

Depuis le début des années 2000, plusieurs plans de transformation numérique se succèdent au niveau interministériel :

- Administration électronique (ADELE) de 2004 à 2007,

- France Numérique en 2012,

- État plateforme en 2014,

- Action publique 2022 en 2017.

Des attentes fortes en termes de gains de productivité

La dématérialisation des procédures est notamment envisagée comme permettant d’augmenter la productivité des services, tout en améliorant la qualité des services rendus.

Les gains de productivité attendus sont de plusieurs natures :

- La réduction du nombre d’emplois et des coûts de fonctionnement associés à production au moins constante ;

- L’augmentation des recettes de l’État ;

- L’amélioration du service rendu (accès, pertinence, délai) sans augmentation aussi forte des coûts de production.

Une mise en œuvre généralement confiée au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique

À compter de 1981, le ministre de la fonction publique se voit, quasi systématiquement, adjoindre le portefeuille de la réforme de l’État et de la modernisation.

Sous la présidence d’Emmanuel Macron, il est même question de « l’Action et des Comptes publiques », puis de la « Transformation et de la Fonction publiques ».

Le pilotage de la transformation de l’État s’appuie donc sur deux leviers : les ressources humaines et le numérique.

Deux directions interministérielles sont responsables de la conduite de ces projets

- La direction interministérielle du numérique1, rattachée au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, est responsable de la conception et de la mise en œuvre de la stratégique numérique de l’État ;

- La direction interministérielle de la transformation publique, rattachée aux mêmes autorités, notamment responsable du Fonds de transformation de l’action publique2.

À cet égard, et de manière plus générale, il convient de noter un renforcement depuis quinze ans des directions interministérielles3. Pour n’en citer que quelques-unes :

- La direction des achats de l’État (DAE), en 2016 ;

- La direction de l’immobilier de l’État (DIE), en 2016 ;

- La délégation interministérielle à l’encadrement supérieure de l’État (DIESE), en 2022.

Une mesure des gains de productivité difficile pour les projets informatiques de l’État

En dépit d’ambitions importantes, la réalité des projets et de leur suivi fait peu de place à une véritable politique de productivité.

La mesure des gains de productivité dans le secteur public est plus complexe que dans le secteur privé

La Cour des comptes relève tout d’abord la spécificité des biens ou services produits par le secteur public. Ceux-ci sont le plus souvent non marchands et fournis gratuitement ou à un prix symbolique, en dessous du coût réel de production4.

Les recettes sont celles des contributions publiques, généralement obligatoires, et non le produit des ventes. Par ailleurs, compte tenu de l’universalité budgétaire et de la complémentarité de certaines politiques publiques, il est également difficile de mesurer précisément le coût d’une politique5.

Le calcul de la productivité du service public ne peut donc être réalisé que par une opération intellectuelle et comptable.

Ce faisant, c’est aussi une critique de la LOLF6 qui est émise par la Cour. Les instruments budgétaires actuels (programmes et rapports annuels de performance) ne permettent pas de reconstituer les coûts des différentes politiques publiques.

Les méthodes d’évaluation des coûts

Deux méthodes principales existent :

- La méthode comptable, qui s’appuie sur le coût de production du bien ou service. Cette méthode consiste à rattacher tous les différents coûts à une prestation afin d’en évaluer le coût. Une productivité supérieure revient donc à produire plus avec autant ou moins, et inversement ;

- Une méthode qualitative, notamment développée par Anthony Atkinson. L’objectif est ici de considérer les bénéfices sociaux d’une politique publique7. L’approche n’est plus comptable, mais se révèle quasiment impossible à mettre en œuvre :

- Même en établissant des mesures qualitatives des actions menées, comment s’assurer de l’imputabilité d’un bienfait à telle ou telle politique publique ?

- Comment comparer les effets ?

- Enfin, dans l’attente des évaluations, comment piloter les politiques publiques ?

La distinction entre la performance et l’efficience

Le guide méthodologique de la LOLF définit la performance comme :

La capacité à atteindre des objectifs préalablement fixés, exprimés en termes d’efficacité socio-économique (résultat des politiques), de qualité de service (en se plaçant depuis les points de vue respectifs du citoyen, du contribuable et de l’usager) ou d’efficience de la gestion (optimisation des moyens).

La notion d’efficience met en regard un résultat avec les moyens consacrés (par exemple : la réduction de la surface en m² par poste de travail dans la gestion du parc immobilier).

Elle n’est toutefois pas équivalente à celle de productivité, qui se concentre sur les activités productives de l’État.

Des objectifs de performance très peu définis

Une quasi-absence de critères de productivité dans les indicateurs de performance publiés par l’État

L’analyse par la Cour des comptes des 2 128 sous-indicateurs renseignés dans le volet performance des PAP annexés au projet de loi de finances pour 2023 montre que la productivité est très rarement mesurée :

- Seule une quarantaine d’indicateurs (moins de 2 %) met en rapport les résultats d’une production administrative avec les moyens engagés ;

- Un unique sous-indicateur (au sein de la mission « Gestion des finances publiques ») comporte explicitement le terme « productivité » dans son libellé.

S’agissant des indicateurs budgétaires liés aux enjeux numériques

Vingt-sept indicateurs du budget de l’État (sur les plus de 2 000 évoqués plus haut) évoquent des enjeux numériques. Aucun ne mentionne la question de performance ou de productivité. Lorsqu’ils le font, c’est essentiellement de manière indirecte, comme pour les médias publics et leurs audiences sur les plateformes numériques.

Le portage des projets numériques de l’État n’est quasiment pas orienté vers la performance

À l’image des objectifs et indicateurs de la LOLF, les fondamentaux des projets numériques au sein de l’État ne semblent pas prioritairement portés par des enjeux de productivité.

Les projets d’évolution des systèmes d’information sont entrepris le plus souvent pour répondre à l’un des trois objectifs suivants :

- L’amélioration du service rendu aux citoyens ou aux entreprises (sans préoccupation de productivité) ;

- La lutte contre l’obsolescence technologique des outils déjà en place ;

- L’adaptation aux respects d’engagements européens ou internationaux (cas de la DGDDI avec le Brexit, nécessitant d’adapter ses SI aux nouvelles règles douanières).

De rares projets portent des objectifs explicites en termes de productivité

L’analyse des grands projets numériques les plus récents suivis par la DINUM montre que seuls un quart d’entre eux ont intégré des enjeux de productivité :

- TELEMAC, sur les conditions d’exercice des agents de terrain de la direction générale des douanes et des droits indirects, lancé en 2022 et

- URF, sur l’unification du recouvrement fiscal, lancé en 2020 et

- Deux projets issus du programme de chaîne pénale numérique par le ministère de la Justice.

Pour la Cour, ces projets constituent des exceptions.

Les raisons de ce défaut de pilotage de la productivité

La Cour identifie plusieurs raisons à ce manque de pilotage.

- La productivité est « souvent un non-dit des décisions publiques ». Les craintes (supposées ou non) sur l’emploi ou l’évolution des organisations impliquent une réserve des employeurs publics.

- En termes budgétaires, l’annonce de gains potentiels constitue un risque pour le gestionnaire ministériel. En l’absence des gains escomptés, leur budget pourrait être amputé à mesure de la projection initialement communiquée8.

En conséquence, ce sont les gains qualitatifs qui sont le plus souvent mis en avant dans les projets numériques de l’État.

L’absence de recommandations en termes de productivité de la direction interministérielle du numérique

La direction interministérielle du numérique a rendu près d’une centaine d’avis sur les principaux projets de système d’information de l’État9.

Cependant, elle ne se prononce presque jamais sur des considérations liées à la performance :

« Contrairement aux questions techniques, budgétaires ou de pilotage, les gains attendus au cours ou à l’achèvement du projet ne font presque jamais l’objet de constats ou de recommandations et sont simplement évoqués, sous un angle qualitatif, dans la partie introductive qui présente le projet. »

De grands projets numériques en difficulté

Le panorama des grands projets numérique de l’État étudié par la Cour (19ᵉ édition, juin 2024) recense 45 projets, représentant un coût prévisionnel total de 3,8 milliards d’euros pour une durée moyenne de six ans.

Il fait apparaître, en moyenne, des retards et des dérives budgétaires de respectivement 18,8 % et 17,5 %.

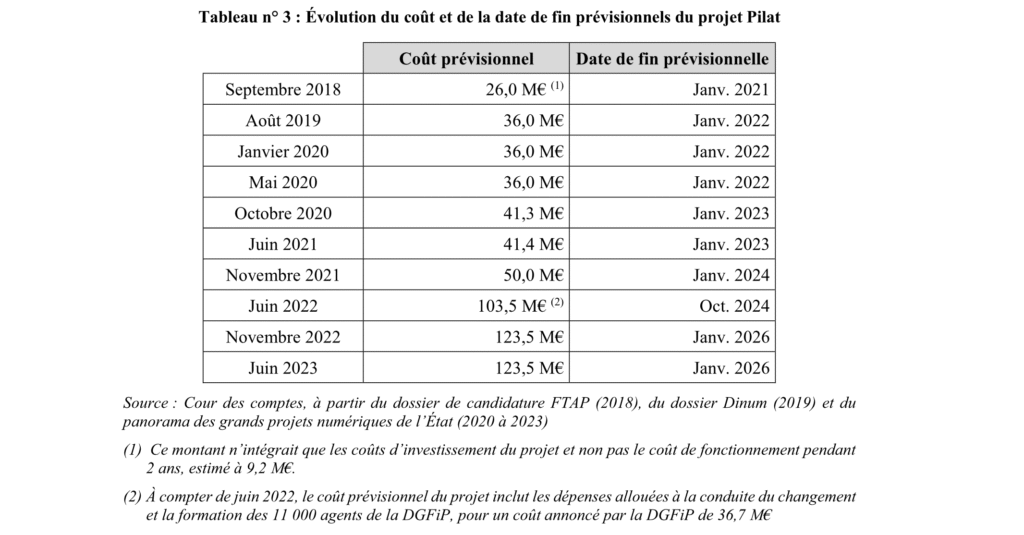

À titre d’exemple, l’évolution du projet PILAT10 de la direction générale des Finances publiques, de son lancement à son achèvement :

En revanche, le panorama et les documents qui l’accompagnent ne comportent aucune information sur les gains de productivité attendus.

L’initiative du Fonds pour la transition de l’Action publique (FTAP)

La Cour appelle ici à renouveler la démarche volontariste initiée à l’occasion du lancement du FTAP, tout en la consolidant par :

- Un examen sérieux des gains de productivité au lancement du projet ;

- Un suivi en cours de vie ;

- Une évaluation des gains finalement obtenus une fois le projet achevé.

Pour ce faire, la Cour recommande de :

- Renforcer la procédure d’avis conforme de la DINUM (en association avec la direction du budget) et

- Améliorer les outils de suivi des activités et des coûts, « dans une démarche de contrôle de gestion », pour mesurer l’atteinte des objectifs et les moyens associés.

Pour les curieux :

Depuis 2016, la DINUM rend public un tableau de bord semestriel des grands projets

numériques de l’État11, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à une ou plusieurs catégories suivantes :

- Les projets qui ont un impact significatif sur les usagers, les ministères ou leurs agents ;

- Ceux dont le contenu ou la gestion est complexe ou présente des risques majeurs ;

- Ceux qui visent à réaliser des économies substantielles ou qui conduisent à engager des dépenses supérieures à 9 M€.

Quelques mots de conclusion sur l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle peut devenir un levier de productivité pour la Cour des comptes.

Toutefois, les magistrats relèvent les discordances dans les évaluations des potentiels gains. À titre d’exemple :

- Le cabinet de conseil Boston Consulting Group évaluait, en 2023, les gains potentiels de l’intelligence artificielle générative dans le secteur public à 1 750 milliards de dollars par an à horizon 2023 et 83 milliards de dollars pour la seule administration française12 ;

- Le cabinet Mc Kinsey évaluait la même année les gains potentiels à 480 milliards de dollars par an, soit un niveau quatre fois inférieur13.

- La « Dinum » est un service du Premier ministre placé sous l’autorité du ministre de la transformation et de la fonction publiques. Parmi ses missions, prévues par le décret du 25 octobre 2019 modifié par le décret du 22 avril 2023, figurent le pilotage de la stratégie numérique de l’État, dont la mise en oeuvre est déléguée aux ministères, et la mobilisation des leviers numériques et technologiques nécessaires à l’accompagnement des services. ↩

- Pour plus d’informations sur ce fonds créé en 2017 : https://www.modernisation.gouv.fr/accompagner-les-administrations/fonds-pour-la-transformation-de-laction-publique ↩

- Celles-ci complètent ainsi « l’arsenal administratif » du Premier Ministre, qui dispose désormais d’une autorité sur près de 59 services, ou du ministre de l’Economie et des Finances, dans son volet de coordination des politiques supports. ↩

- Une première difficulté est d’ailleurs le calcul de ce coût de production, rendu souvent compliqué par la multiplicité des missions réalisées et le travail en réseau du secteur public. ↩

- À titre d’exemple, le ministère du travail et de l’emploi dispose de trois programmes budgétaires : le P102, pour l’accès et le retour à l’emploi ; le P103, pour l’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail et le P155, qui recense les dépenses supports (conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail). Pour autant, comment considérer l’impact et les résultats de ces différents programmes sans mesurer les programmes portés par le ministère de l’Économie et des finances ? De l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur ? Des dépenses de solidarités et d’insertion, du financement des retraites… ? ↩

- Loi organique relative aux lois de finances. ↩

- Par exemple, une dépense de prévention en matière de santé publique présente des économies potentiellement très substantielles sur plusieurs années. En conséquence, pour Atkinson, il n’est pas souhaitable d’enregistrer uniquement le coût que présenterait une telle action. ↩

- En précisant qu’en gestion, il n’existe pas davantage d’incitation à optimiser l’enveloppe accordée. ↩

- Sur le fondement de l’article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d’information et de communication de l’Etat et à la direction interministérielle du numérique. Autrement dit, les projets de système d’information de l’État dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à neuf millions d’euros. ↩

- Projet visant à unifier dans une application le contrôle fiscal : de sa programmation, jusqu’au recouvrement et l’éventuel contentieux. ↩

- Également disponible sur le site data.gouv : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/panorama-des-grands-projets-numeriques-de-letat/ ↩

- BCG, Generative AI for the Public Sector: From Opportunities to Value, novembre 2023. ↩

- McKinsey, Unlocking the potential of generative AI: Three key questions for government agencies, décembre 2023. ↩