Temps de lecture : 10 minutes.

La cité ministérielle place Fontenoy est injustement méconnue, comparativement aux implantations du ministère de l’intérieur place Beauvau ou plus encore des ministères économiques et financiers rue de Bercy.

Un petit billet pour retracer son histoire, articulé à un grand projet de cité interministérielle en plein cœur de Paris.

1- L’origine de la création du ministère du travail et de la prévoyance sociale

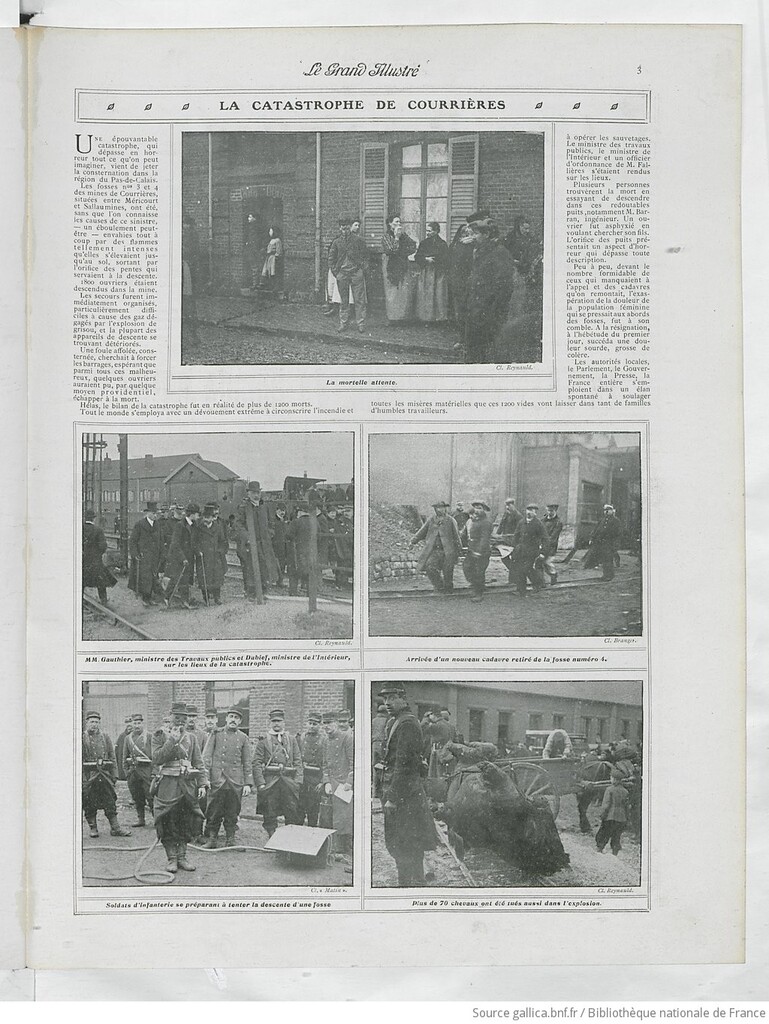

Avant de parler de ses bâtiments, il convient de rappeler le fait générateur de la création du ministère du travail, à savoir pour l’époque la plus grande catastrophe minière de l’histoire, donnant évidemment lieu à d’intenses revendications et affrontements au Parlement et parmi les ouvriers et en particulier les mineurs du nord de la France.

Les suites de l’une des plus grandes catastrophes minières de l’histoire

Georges Clémenceau est à l’origine de la création du ministère du travail par un décret signé le 25 octobre 1906, date de sa prise de fonction en qualité de président du Conseil.

Cette création s’inscrit donc dans un contexte particulier, puisqu’elle fait suite au terrible accident de la mine de Courrières le 10 mars 1906, tuant plus de 1 100 mineurs à l’occasion d’un « coup de grisou ». Cet accident, qui demeure l’un des plus meurtrier de l’histoire des mines (et qui demeure le plus meurtrier d’Europe), marque durablement la région : des centaines de mineurs étant ensevelis vivants, sans pouvoir être dégagés à temps par les secouristes.

Rapidement, la négligence de la compagnie est soulignée, des alertes répétées des mineurs ayant été formulées à la direction. Pour autant, l’entreprise comme le gouvernement appellent à reprendre le travail pour maintenir la production.

Spontanément, les 50 000 mineurs de la région se déclarent en grève et paralysent la production de houille. Par ailleurs, des ouvriers s’activent pour maintenir les recherches de survivants, et près de trois semaines plus tard, treize mineurs sont sauvés.

Malgré les deux mois de grève faisant suite aux 1 100 tués lors de la catastrophes, les 562 veuves, 1 133 orphelins et l’ensemble des familles d’ouvriers de la région se retrouvent finalement contraints de reprendre le travail, sans un seul acquis social (si ce n’est quelques augmentations de salaires). Clémenceau, ministre de l’Intérieur à compter du 14 mars de la même année (4 jours après la catastrophe) s’est d’abord singularisé par sa grande brutalité dans la gestion de la catastrophe, engageant l’armée pour briser les grèves.

Et si cela vous intéresse : Catastrophe de Courrières — Wikipédia (wikipedia.org)

Une fois président du Conseil, sa décision de donner à l’administration du travail le rang d’un ministère de plein-exercice prend donc une dimension fortement symbolique, sans pour autant induire de véritables réformes pour les ouvriers.

2- Le décret du 25 octobre 1906 créant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale

Le nouveau ministère est formé par le transfert de services des ministères du Commerce et de l’Industrie (service du travail et service de l’assurance et de la prévoyance sociale), de l’Intérieur et des Travaux publics (service de la mutualité et service de l’assistance et de l’hygiène publiques).

Le rattachement de trois directions ministérielles

Ce nouveau ministère comporte donc trois directions (décret du 20 juillet 1907) :

- La direction du travail1, avec le bureau de l’office du travail, le bureau de l’inspection du travail et le bureau des associations professionnelles et des conseils de prud’hommes ;

- La direction de l’assurance et de la prévoyance sociales2 avec le bureau des retraites et des assurances, le bureau de l’épargne et le bureau de l’habitation à bon marché et du crédit mutuel ;

- La direction de la mutualité3 avec le bureau de l’administration générale des sociétés et le bureau de la statistique et des pensions.

Afin d’équilibrer le poids entre les différentes directions ministérielles, l’enseignement technique demeure attaché au ministre du Commerce, ce qui n’est pas sans susciter des interrogations au regard de ses liens indissociables avec la politique du travail.

D’un point de vue purement administratif, cette réorganisation ne constitue pas nécessairement une réussite, d’autant qu’elle s’effectue à budget constant avec un simple redéploiement des personnels.

Une imbrication dès l’origine très forte entre le ministère du Travail et la Prévoyance sociale (future sécurité sociale)

Concomitamment à la création de ce ministère, il convient en effet de mentionner le grand projet en discussion au Parlement : à savoir le projet de loi sur les retraites ouvrières et paysannes, adopté par la Chambre en février 1906 (la loi a été présentée par Paul Guieysse en 1901), mais qui ne sera définitivement adopté par le Sénat qu’en avril 1910.

Faisant suite à cette adoption, une quatrième direction dédiée aux retraites ouvrières et paysannes sera alors créée en 1911 (décret du 27 novembre de la même année). Elle marque et renforce la prépondérance, dès l’origine, de la prévoyance sur la politique de droit du travail. Une trentaine d’agents de la nouvelle direction s’ajoutent aux 140 précédents.

Cet élan perdurera jusqu’à la veille de la première guerre mondiale puisque, faisant suite à la loi du 29 juin 1894 créant une assurance maladie et vieillesse pour les mineurs, la loi du 25 février 1914 institue la création d’un service national de retraites pour les ouvriers mineurs, organisé autour d’une caisse autonome de retraite.

3- L’installation du ministère du travail à l’Hôtel du Châtelet

L’immeuble de l’archevêché de Paris, autrement connu comme l’Hôtel du Chatelet, est désigné très opportunément (suite à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat votée l’année précédente) comme le nouveau siège du ministère du travail.

Guillaume Tronchet, notamment connu pour la réalisation du château Mont-Royal près de Chantilly et du Théâtre Ducourneau d’Agen (l’un des premiers bâtiments construits en ciment armé de France) est alors chargé, en tant qu’architecte des bâtiments civils de l’Etat de cette installation.

Les bâtiments font l’objet d’une réfection et de réaménagements intérieurs afin de permettre l’installation des bureaux du cabinet et des services centraux du nouveau ministère, complété par l’occupation d’une aile du bâtiment par les services de la mutualité.

Cette installation du ministre dans un hôtel particulier démontre par ailleurs la volonté de continuité du gouvernement républicain vis-à-vis de la représentation des institutions. Le ministre de la Guerre est ainsi à l’hôtel de Brienne depuis 1817, le ministère de l’Instruction publique à l’hôtel de Rochechouart depuis 1828, le ministère des Travaux publics à l’hôtel de Roquelaure depuis 1839.

L’édifice, sans être extravagant, se révèle charmant et agréable :

Ces photos sont à retrouver ici : LA CONSTRUCTION MODERNE – FRAPN02_COM_1911_23.pdf (citedelarchitecture.fr)

4- Le grand projet d’une cité interministérielle au cœur de Paris

La création d’une cité ministérielle du travail

Avec l’extension des missions du ministère Travail et de la Prévoyance du fait de la poursuite du développement de la politique sociale de l’Etat, le petit hôtel du Chatelet n’est plus suffisant pour héberger tous les services.

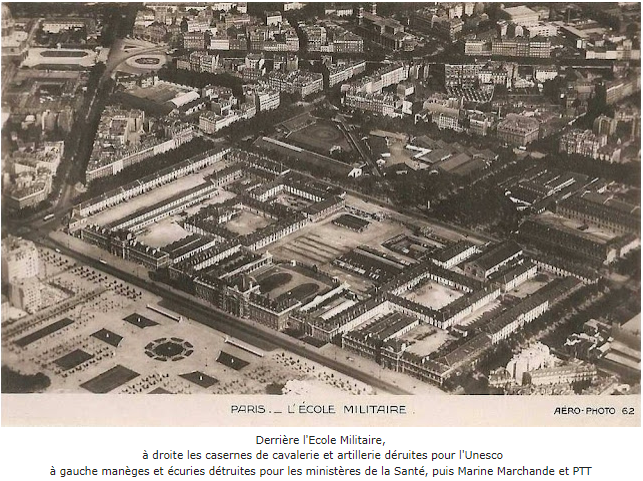

Parallèlement, des discussions et différents projets ont été esquissés afin de construire une cité administrative interministérielle sur les terrains militaires autour des Invalides et de l’Ecole militaire.

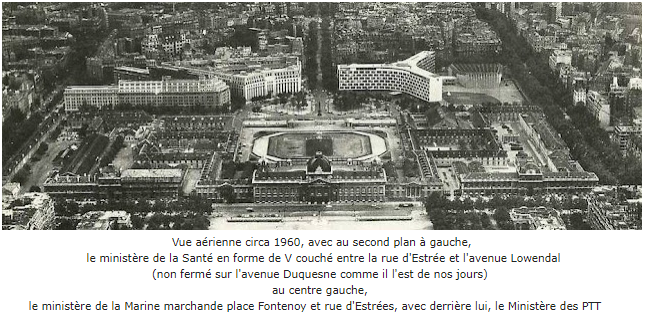

Trois ministères seront ainsi construits en quelques années : le ministère du Travail, en 1930 ; le ministère de la Marine marchande, en 1932 et, plus tardivement, le ministère des Postes et télécommunications (PTT) en 1939.

Pour plus d’informations sur ces différents projets : L’espace public au service du pouvoir : l’utopie de la cité ministérielle à Paris | 124-Sorbonne. Carnet de l’École Doctorale d’Histoire de l’art et Archéologie (hypotheses.org)

Sur cette photographie, on peut distinguer les terrains militaires aujourd’hui occupés par les ministères précités.

Le siège des bâtiments administratifs du ministère du Travail est donc créé en 1929, place de Fontenoy, en huit mois seulement par ce même Guillaume Tronchet. Il s’agit de la première réalisation ab initio d’un bâtiment à l’usage d’un service central ministériel, le tout étant financé par l’Allemagne au titre des dommages de guerre.

La construction se veut innovante et mobilise des ossatures en acier, du béton cellulaire et des briques armées pour parer l’intérieur des bâtiments. Les deux ailes construites rue d’Estrée et avenue de Lowendal se rejoignent en angle aigu sur la place Fontenoy, où se trouve l’entrée initiale du ministère. Le tout forme un V caractéristique, qui sera reproduit quelques mois plus tard avec le projet de la marine marchande.

Ce qu’en disait la commission municipale du vieux Paris alors : Procès-verbaux / Commission municipale du Vieux Paris | 1929 | Gallica (bnf.fr)

L’ouverture au public eut lieu le 1er octobre 1930. Le bâtiment comportait alors les services centraux du ministère, mais également une salle des guichets pour les assurés sociaux des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise.

Le bâtiment évoluera ensuite :

- En 1938, les deux ailes sont reliées entre elles par un grand hall central et font l’objet d’extensions ;

- En 1939, un bunker anti-aérien est aménagé en sous-sol (normalement visible lors des journées du patrimoine) ;

- Dans les années 50, les deux ailes initiales des rues d’Estrées et Lowendal sont prolongées jusqu’à l’avenue Duquesne en reprenant l’esthétique d’origine :

- En 1971-72 les deux ailes sont reliées sur l’avenue Duquesne par un bâtiment de style plus contemporain avec la réalisation d’une grande façade vitrée, œuvre de l’architecte Louis Aublet : le V est désormais fermé ;

- En 2004, cette façade constituée de modules verriers d’un seul tenant est reconstruite par l’architecte Jean-François Jodry (tout en respectant les plans de Louis Aublet) et devient progressivement l’entrée principale, puis unique du ministère. Le bâtiment fait ensuite l’objet d’une nouvelle transformation en 2012 par l’Agence FS Braun et associés, essentiellement sur l’aménagement intérieur (dépose des boiseries, transformation des cloisonnements, etc.).

Pour plus d’informations : visite du patrimoine (sante.gouv.fr)

Ce bâtiment accueille désormais les services du ministère de la santé et, de nouveau depuis 2023-24, du ministère du travail – direction générale du travail et délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.

Les autres ministères place Fontenoy

Le ministère de la Marine marchande

Bâti sur un terrain acheté par l’Enim (Etablissement National des Invalides de la Marine, organisme gérant la sécurité sociale des marins) au ministère de la défense, l’immeuble a été conçu par l’architecte des monuments historiques André Ventre (1874-1951), et achevé en 1931.

Il sera plus tard surélevé. Il accueille aujourd’hui les services du Défenseur des droits et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

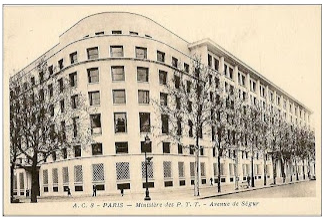

Le ministère des Postes, télégraphes et téléphones (PTT)

Inauguré en mars 1939, le bâtiment est bâti à l’angle des avenues de Saxe et de Ségur et est l’oeuvre de l’architecte Jacques Debat-Ponsan (1882-1942).

Le bâtiment fera l’objet d’une profonde rénovation en 2014. Les bureaux de postes historiquement installés dans ce bâtiment seront déménagés rue Eblé, tandis que des services du Premier ministre prendront possession des locaux.

La caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs

On ne saurait oublier également, un bâtiment administratif important, compte tenu (notamment) de la catastrophe de Courrières précitée, et situé à quelques centaines de mètres des locaux administratifs du ministère du travail inauguré sept ans plus tard : la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs.

Ce bâtiment de trois étages a été construit en 1922 à l’angle des avenues de Suffren et Ségur par les architectes Charles Davidson et René Patouillard-Demoriane. Sa porte principale du 77 avenue de Ségur est en ferronnerie avec à son sommet une plaque de fonte montrant un mineur actionnant sa pioche, plaque elle-même surmontée d’une sculpture d’un mineur casqué.

En 1948, le bâtiment a été surélevé de trois étages, le dernier étage étant en retrait.

Bien que la gestion du régime ait été transféré par décret aux services de la Caisse des dépôts et consignations en 2004, les locaux abriteront jusqu’en 2010 les salariés du service de retraite des mines, avant leur complète intégration dans les locaux de la CDC dans le XIIIe arrondissement de Paris.

Pour en savoir plus : Le musée du Régime Minier – ps_immo_paris15_segur (secumines.org)

- Correspondant à l’actuelle direction générale du travail. ↩︎

- Qui correspondrait aujourd’hui à la direction de la sécurité sociale. ↩︎

- Ce champ pourrait recouper celui de l’actuelle direction de la sécurité sociale, mais également de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). ↩︎