Temps de lecture : 5 minutes.

La Cour des comptes a publié ses observations définitives le 5 décembre 2024 consacrées à la Direction générale des entreprises.

La direction générale des entreprises est née en 2014 de la fusion de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services. Elle constitue l’administration centrale de référence pour la conception et la mise en œuvre des politiques de soutien aux entreprises et des politiques économiques sectorielles.

Malgré son rôle d’impulsion fondamental dans l’accompagnement des entreprises, cette direction des ministères économiques et financiers demeure peu connue. Ces quelques éléments de synthèse permettront, je l’espère, de disposer d’une première image de son activité, de son histoire récente et des agents qui la compose.

Une direction au service des entreprises

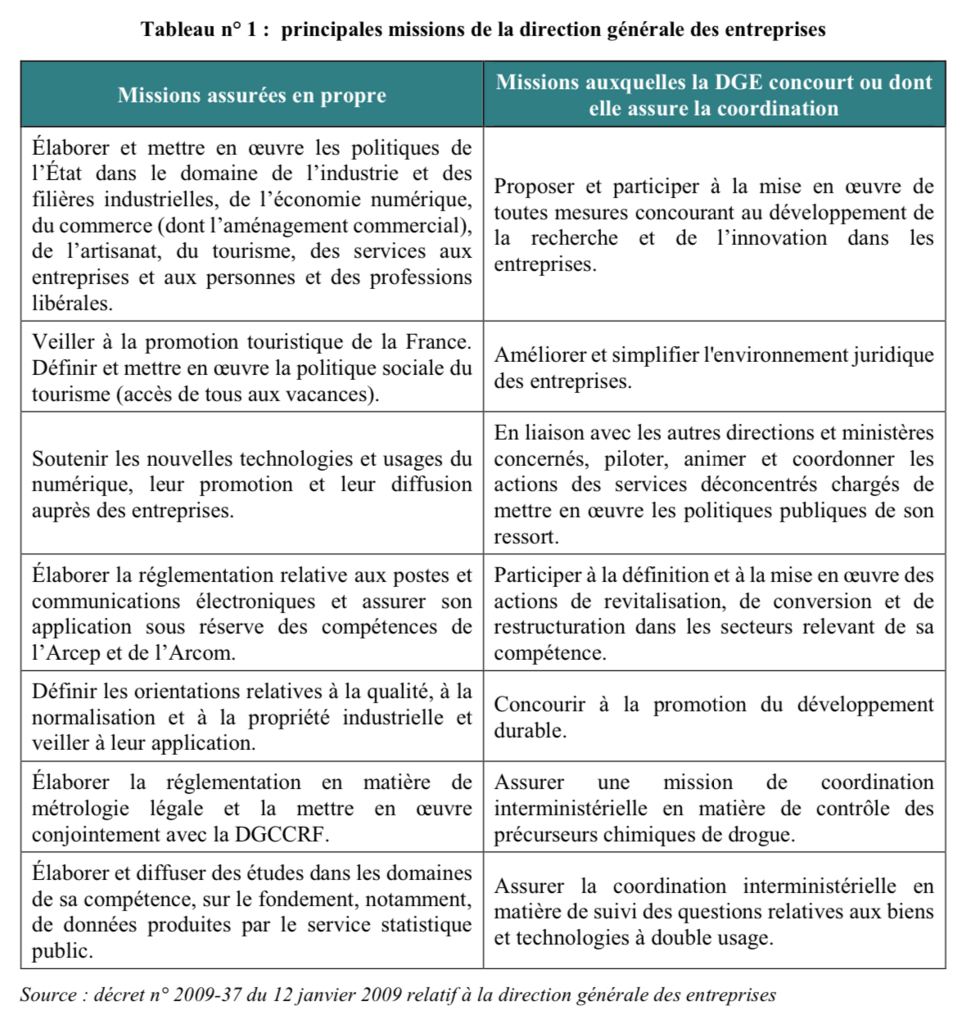

Selon les termes du décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 modifié, elle :

« propose, met en œuvre et évalue les actions et les mesures, notamment financières, juridiques et scientifiques, propres à créer, sur le territoire national, un environnement favorable à la création et au développement des entreprises, notamment les petites ou moyennes entreprises et les entreprises de croissance, ainsi qu’au développement de l’industrie, du tourisme, du commerce, de l’artisanat, des services aux entreprises et aux personnes, de l’économie numérique, des communications électroniques et des professions libérales. Elle propose des mesures fiscales dans ces domaines. Elle concourt à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de compétitivité, d’innovation, d’accompagnement des mutations économiques, de développement de la compétitivité internationale des entreprises et d’attractivité du territoire français. »

Les moyens budgétaires à la disposition de la DGE

Les dépenses de la DGE sont importantes et principalement portés par trois programmes budgétaires :

- Le programme 134 (P134), « Développement des entreprises et régulations » ;

- Le programme 192 (P192), « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » ;

- Le programme 343 (P343), « Plan France Très haut débit ».

Au titre du plan de relance, la DGE a également géré de nouveaux programmes :

- Le programme 362 (P362), « Écologie » (en soutien aux stratégies de transformation énergétique) ;

- Le programme 363 (P363), « Compétivité » (consacré au secteur spatial, au numérique et à la souveraineté industrielle) ;

- Le programme 364 (P364), « Cohésion » (petites entreprises, zones rurales…).

Ces crédits sont désormais en extinction progressive.

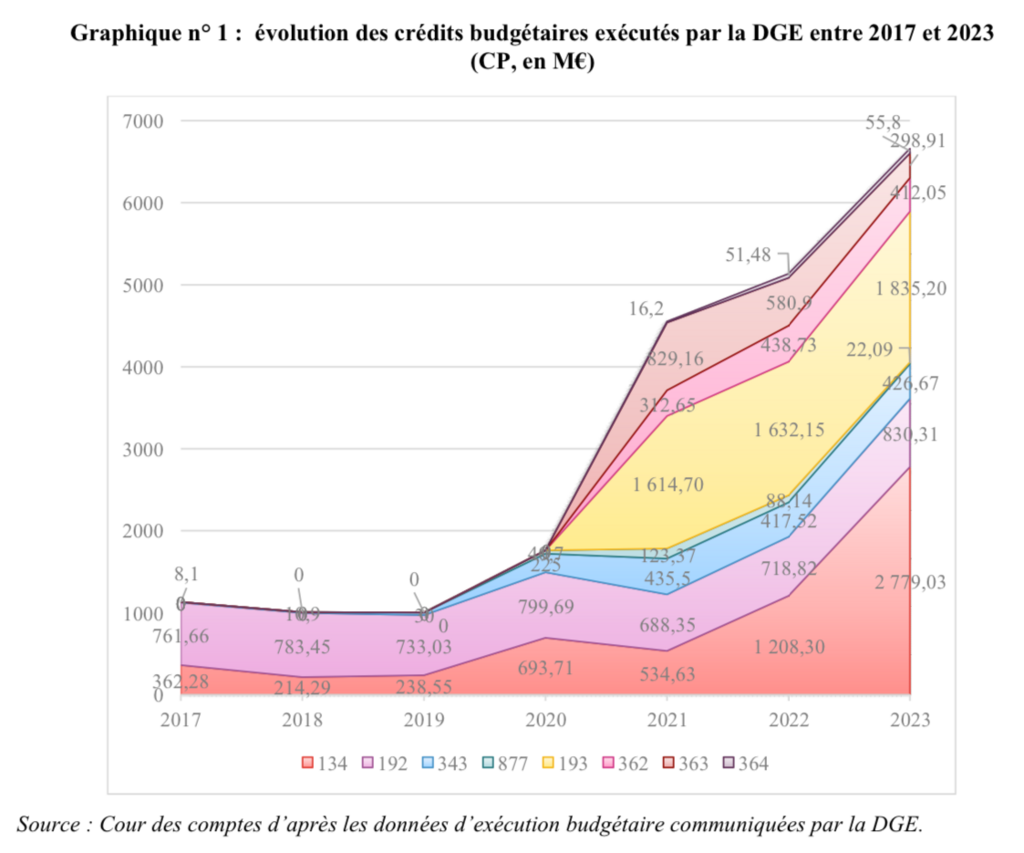

Des crédits budgétaires en recul jusqu’à la pandémie de la COVID 19

Avant la crise sanitaire, ces programmes étaient en baisse et majoritairement orientés vers le financement des écoles et aides à l’innovation (P192), qui constituait 65 à 75 % des enveloppes gérées.

Le mouvement de concentration de ces aides à l’innovation vers la mission budgétaire d’investissements d’avenir amplifiait cette tendance baissière.

Une rupture avec le « quoiqu’il en coûte »

À la suite de la crise sanitaire de la COVID-19, les crédits gérés par la DGE sont multipliés par six :

De 1,13 milliard d’euros en 2017 (dont 0,76 milliard sur le P192) à 6,66 milliards d’euros en 2023.

Outre les effets de la relance budgétaire initiée par le Gouvernement, il convient de noter également un effet de périmètre avec le transfert à la DGE des crédits du programme 193 dédiés à la recherche spatiale à compter de 2021 (en jaune dans le graphique à suivre).

Une réorganisation profonde à compter de 2018

En 2018 et 2019, à la prise de fonctions du nouveau directeur général et quelques mois à peine avant la crise sanitaire, la DGE et son réseau régional ont connu une restructuration en profondeur.

Ces transformations visaient à répondre aux ambitions gouvernementales portées dans la démarche « Action publique 2022 » et aux circulaires du Premier ministre relatives à :

- La transformation et la réorganisation des administrations centrales (5 juin 2019) et

- L’organisation territoriale des services publics (24 juillet 2018 et 12 juin 2019).

Elles ont conduit à diviser par près de deux le nombre d’agents dans le réseau territorial1 et à concentrer les effectifs à l’échelon central.

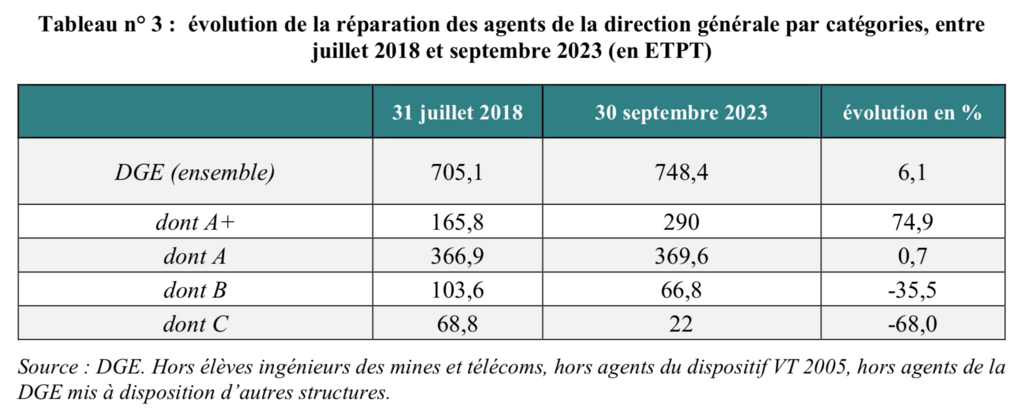

Les effets de la réorganisation sur le déploiement des agents

Les effectifs relevant de la DGE ont baissé d’un tiers de 2018 à 2023. Soit une baisse de 187 équivalents temps pleins travaillés.

Toutefois, cette baisse n’a pas été uniforme :

- Les effectifs en administration centrale ont augmenté de 6,1 % (+43,3 ETP),

- Tandis que les effectifs du réseau territorial diminuaient de 40 %.

La nouvelle composition de la DGE suite à la réforme

Les données pour l’année 2019 détaillées par service révèlent l’ampleur de la réorganisation opérée :

Près des deux tiers des effectifs du SISSE et du service de l’économie numérique ont été renouvelés, un tiers de ceux du service de l’industrie, du SCIDE et du secrétariat général.

Le remplacement des fonctionnaires de catégories A et B, par des contractuels recrutés au niveau A+

La moyenne d’âge est passée de 47,9 ans à 40,6 ans ; la part des plus de 50 ans de 52 % à 29 % et celle des contractuels de 22 % à 50 %.

En parallèle, un repyramidage des postes a été opéré :

- La part des agents titulaires et contractuels de catégorie A + représente désormais 38,7 % des effectifs, contre 23,5 % en 2018 ;

- Celle des agents de catégorie A est toutefois en régression à : 49,4 %, contre 52 % en 2018.

Les catégories A et A + regroupent ainsi 88 % des agents en 2023 contre 76 % en 2018.

« La forte hausse du nombre d’agents A+ résulte des modalités de recrutement des agents contractuels, dont la majorité sont recrutés sous ce statut qui leur garantit l’accès à un indice majoré plus élevé, à même de rendre leur rémunération plus attractive. »

Pour aller plus loin : Les hauts fonctionnaires des ministères économiques et financiers.

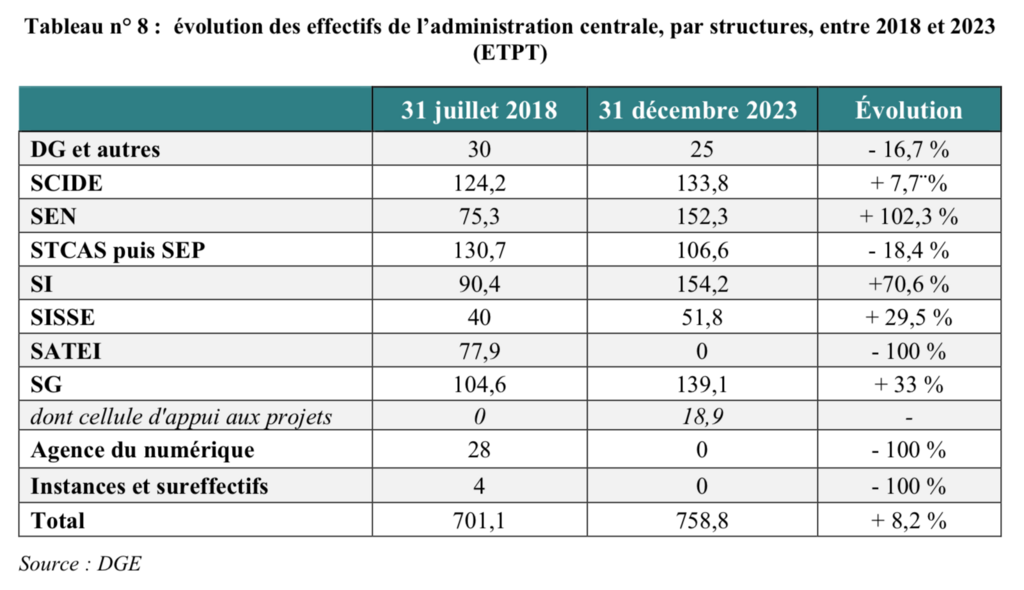

Du point de vue structurel : une bascule des effectifs vers le soutien au numérique

Certaines missions ont été abandonnées ou transférées :

- L’Agence du numérique a ainsi été transférée à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT),

- La sous-direction de l’animation territoriale, de l’Europe et de l’International a été supprimée, ces missions étant redistribuées (et le cas échéant ajustées) ou arrêtées.

L’objectif de ces reconfigurations étant de renforcer les effectifs des services jugés prioritaires :

- L’économie numérique, avec un quasi-doublement des ETP ;

- L’industrie (+ 70,6 % des effectifs) et, dans une moindre mesure), le SISSE (Service de l’information stratégique et de la sécurité économique)é.

Lorsqu’on regarde en région, les bouleversements sont majeurs :

Des éléments qui demeurent encore à parfaire, malgré la réorganisation

Le taux de renouvellement du personnel est élevé, à 25 %. Si, comme le souligne la Cour, cela n’est pas inhabituel pour une direction d’administration centrale, il s’agit d’une critique récurrente de la part des partenaires2.

Par ailleurs, l’articulation avec les autres directions d’administration centrale demeure perfectible. Notamment avec :

- La DGEFP sur les politiques de l’emploi et de la formation ;

- La DG Trésor, pour la publication de travaux de référence en matière économique ;

- Avec les directions métiers des ministères chargés de l’Environnement (pour les sujets liés à l’énergie, la construction…), l’Agriculture (pour le soutien aux entreprises agroalimentaires) ou encore l’Aviation civile…

- Étant considéré, notamment, qu’il ressort des missions des conseils régionaux d’animer les politiques économiques locales. ↩

- La mobilité en administration centrale est généralement favorisée après deux ou trois ans en poste. Si bien que les turn-over sont le plus souvent élevés, ce qui contraste en effet avec les longévités rencontrées parmi les dirigeants et salariés d’opérateurs de l’Etat, d’entreprises ou d’associations partenaires, les représentants de branches professionnelles ou de fédérations… ↩